研究与临床应用,对多模态感知与刺激的生物电子纤维需求日益增长。然而,现有纤维普遍存在刚性大、器件布局精度低、功能有限、活性元件密度不足等问题。这些限制源于在一维纤维器件中集成多种功能部件的挑战,尤其是传统微纳加工方法(如光刻技术)与弯曲、细长纤维结构不兼容,导致目前的应用极为有限。

据此,斯坦福大学鲍哲南教授、James C.Y. Dunn教授提出了“螺旋变换”策略,将包含微加工器件的二维薄膜转化为一维柔性纤维,从而实现高密度多模态柔软生物电子纤维的制备,命名为 Spiral-NeuroString(S-NeuroString)。凭借其卓越的柔软性和生物相容性,这根纤维在小鼠大脑和猪肠道中均表现出优异性能:能实现长达4个月的单神经元记录,也能在活体动物肠道中实现连续运动监测和电刺激,甚至达到1280通道的超高集成水平。

2025年9月17日,相关论文以 “ High-density soft bioelectronic fibres for multimodal sensing and stimulation ”为题发表在 Nature上。

具有一维(1D)几何结构的生物医疗器件,如外科缝合线、活检针、导丝、内窥镜、测压探针及脑深部刺激电极,已在临床中广泛应用数十年。与三维(3D)系统和二维(2D)薄膜相比,1D 器件更加紧凑,能够穿行于复杂曲折的通道,因此在通过微创植入深入组织与体腔时具有优势。此外,它们在完成诊断或治疗功能后也可方便地取出或移除。在众多 1D 器件中,电子纤维因其潜力而备受关注。

随着材料、制造、光学和电子学的进步,电子纤维获得了感知、驱动、组织调控、能量收集与光发射等新功能。然而,由于传统微加工技术(最初为平面基底开发)与纤维结构不兼容,电子纤维制造仍面临挑战。目前可用的纤维器件仍存在密度低、功能有限、组件布局不精确等问题。迄今,研究者尝试了纤维纺丝、(微)流控、商业纤维功能化与涂层,以及热拉制等方法来制造 1D 纤维器件。尽管热拉制的电子纤维可以集成数十个通道和多种功能部件,其活性区域(如感知区域)通常仅位于纤维末端,而非纵向分布。此外,高温与高应变的要求限制了可用材料的种类。即使近年来引入了“纤维上光刻”以打破纤维的纵向对称性并引入微图案化元件,要在纤维上实现高密度功能、且对结构、位置与取向进行精确控制仍十分困难。

近期一个令人兴奋的进展是利用先进的硅加工工艺制造高密度探针,如 Neuropixels 与微纤维。电子束光刻已被用于制备柔性高密度电记录 1D 探针。然而,这些技术仍局限于平面刚性无机或塑料基底。此外,多层加工虽能增加电极层数以提升通道数量,但工艺复杂、成本高且难以实现高通量生产。

本文研究提出了一种方法,能够在柔性电子纤维上有效集成多种高数量的传感与刺激功能元件。利用微加工工艺在二维弹性薄膜上制备传感器,随后将其转化为整体式多功能 1D 纤维,即 Spiral-NeuroString(S-NeuroString)。采用柔性热塑性弹性体基底使层间能够自发结合并紧密接触,无需额外粘合剂。同时,研究开发的可拉伸电子元件与卷曲工艺兼容,更重要的是,能够形成坚固的可拉伸电子纤维。虽然此前已有利用无机薄膜和柔性基底制造卷曲管状电子器件的尝试,用于多层结构或便于植入,这是首次将“卷曲转化”与可拉伸电子学成功结合,创造出柔软、高密度、多模态的电子纤维。

技术图文介绍

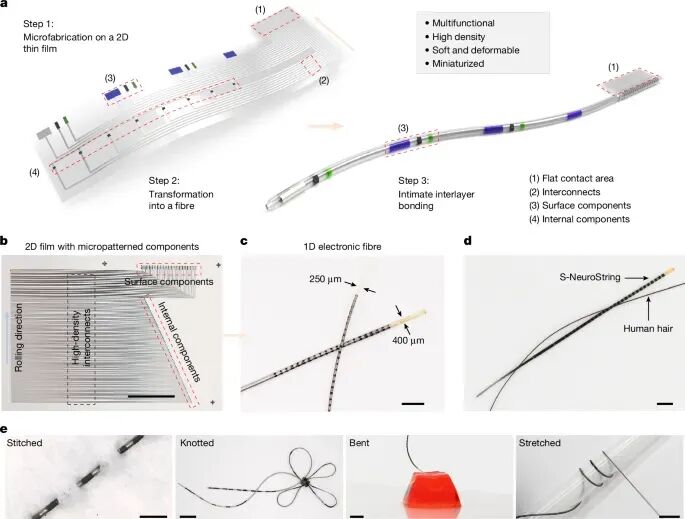

研究的灵感来自于“卷寿司”。先在二维弹性薄膜上完成常规的微加工,再把薄膜螺旋卷起,变成一根柔性电子纤维(图1a)。这种“螺旋转化”使得原本稀疏分布的器件被高效压缩,密度提升可达百倍以上。比如,一张30毫米宽的薄膜,上面有150个传感器;卷成直径250微米的细丝后,同样数量的器件被“塞进”0.25毫米的宽度里,密度提升了120倍(图1c)。更令人惊喜的是,这根纤维柔软到能和头发媲美(图1d),还可以轻松打结、缝进织物里(图1e)。这意味着,它不仅适合植入体内,还具备拓展到可穿戴织物的潜力。换句话说,第一次把“高密度、多功能、柔软可弯”的电子元件真正做进了一根细丝里。

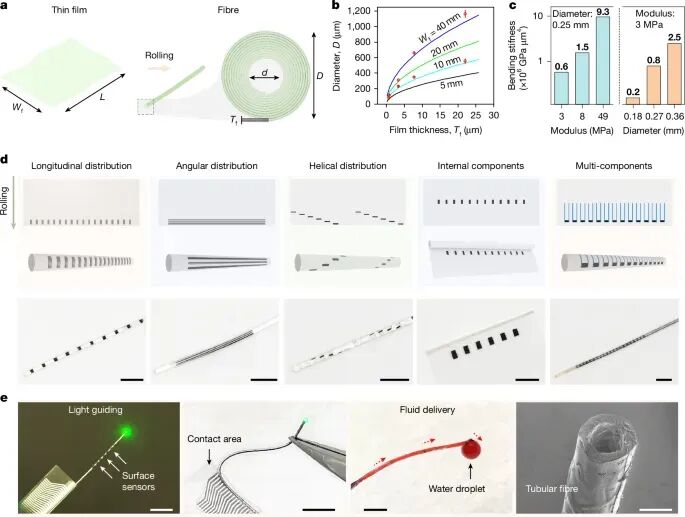

图1. 螺旋神经丝的设计和制造为什么螺旋转化能带来这么大提升?答案在于“卷”出来的三维结构(图2a)。通过调控薄膜宽度和厚度,精准控制纤维直径,从180微米到360微米都能实现(图2b)。不同材料的选择还能调节纤维柔韧性:模量越低,纤维越柔软(图2c)。同时,研究人员还展示了“定制布局”的可能:有的传感器布置在纤维表面,用于直接接触组织;有的则藏在纤维内部,用于压力、温度等信号的采集(图2d)。更妙的是,纤维中还可以嵌入光纤导光或中空通道,实现给药、流体传输(图2e)。这使得螺旋神经丝不仅是“传感器集合体”,更是一个可扩展的多功能平台。

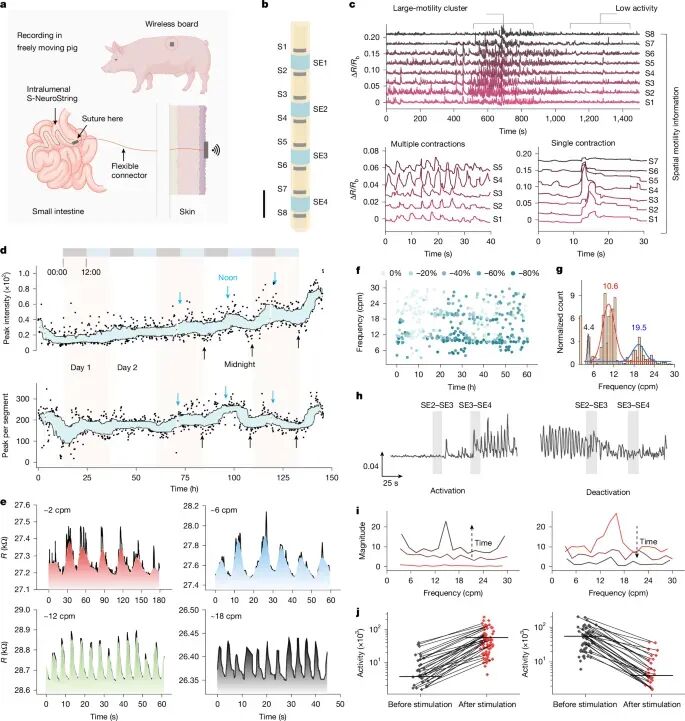

图2. 螺旋转化与功能拓展人体肠道结构弯曲复杂,还在不断蠕动,这对任何植入设备都是极大挑战。传统“胶囊探针”虽能记录信息,但笨重、刚硬,难以实现多点实时监测。螺旋神经丝的出现,彻底改变了这一局面。研究人员首先在小鼠结肠做了测试。直径仅300微米的纤维被插入结肠后,不仅没有干扰蠕动,还能精准感知运动信号。更重要的是,当研究者施加电脉冲时,纤维还能引导肠道产生规律收缩(图3a–c)。随后,他们把实验搬到更接近临床的猪体内。在清醒状态下,螺旋神经丝连续几天采集到肠道运动数据,甚至捕捉到明显的昼夜节律:中午活动最强,午夜最弱(图3d)。它还能分辨不同频率的收缩波,从每分钟2次到18次都有记录(图3e)。更令人振奋的是,发现电刺激能双向调节蠕动 - 有时能增强,有时能抑制(图3h–j)。这意味着,医生未来可以依赖这样的纤维设备,实时监控并精准干预术后肠功能异常。

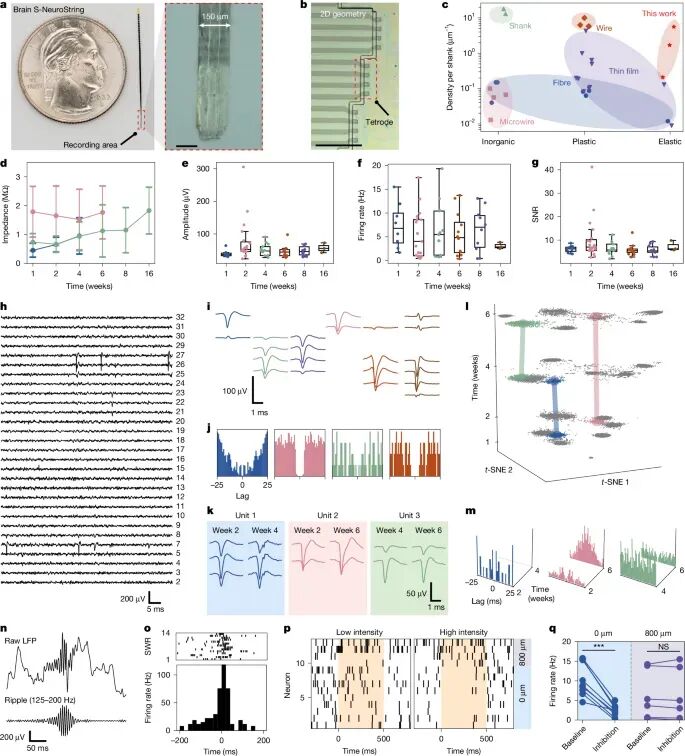

图3. 肠道中的连续监测与刺激除了肠道,螺旋神经丝在大脑中的表现同样亮眼。制作了直径150微米的神经探针,把32个电极分布在1.6毫米的区域内,形成类似“电极四胞体”的阵列(图4a,b)。这种布局让探针能够长期稳定记录单个神经元的放电信号。在活体小鼠实验中,纤维植入海马区后,神经元信号持续稳定超过16周(图4d–h)。借助高密度电极,研究人员还能追踪同一神经元的活动,甚至观察到与记忆巩固相关的“锐波涟漪”(SWRs)事件(图4n,o)。更进一步,螺旋神经丝还能与光纤结合,实现光遗传学调控:当光纤在大脑特定区域释放激光时,探针能同步记录到神经元活动的变化(图4p,q)。这为未来同时“读写”大脑电信号打开了新大门。

图4. 大脑中的单神经元记录总之,螺旋神经丝的问世,不仅在工程上实现了“把二维变成一维”的奇思妙想,更展示了柔性电子在临床和科研中的巨大潜力。它小巧、柔软、功能丰富,既能深入脑区进行单神经元长期监测,又能在肠道中实现实时感知与精准干预,还能扩展到光学、化学等多模态功能。未来,这项技术或将推动一系列新应用:婴幼儿肠功能监护、神经退行性疾病研究、甚至“脑-肠轴”长期追踪。同时,凭借纤维形态,它也可能走向智能织物、可穿戴设备和软体机器人领域。可以预见,这根柔软的“电子丝”,正在悄悄编织起医疗与智能科技的未来图景。