随着全球对可持续冷却技术的需求日益增长,被动日间辐射冷却技术因其能够通过大气透明窗口将热量直接辐射至太空而备受关注。然而,现有辐射冷却织物大多依赖石油基合成材料及复杂涂层工艺,不仅对环境不友好,还严重影响了纺织品的透气性和穿着舒适性,限制了其在可穿戴领域的广泛应用。

相关成果该工作以“Eco-Friendly Skin-Wrinkle-Inspired Micro-Nano Structured Cellulose Composite Fibers for Highly Efficient Daytime Radiative Cooling” 为题发表在《ACS Nano》(IF 16)上。

01

仿生结构设计:从“涂层依赖”到“结构内生”

研究团队跳出了传统“涂层”增强散热的思路,转而向自然汲取灵感。

他们受人体皮肤表面皱纹结构的启发,在纤维内部嵌入了粒径约369纳米的SiO₂纳米颗粒,并通过在湿法纺丝凝固浴中的熵驱动相分离过程,自发形成了高度约2微米的微纳级褶皱结构。

光学性能突破:这种“内生”的仿生结构,通过Mie共振和层级粗糙度实现了宽带光散射,使其在0.4–1 μm太阳光谱范围内实现了93.7%的高反射率。同时,纤维素本身的C-O/C-H振动键与SiO₂纳米结构协同,在8–13 μm的“大气窗口”波段实现了0.98的极高红外发射率。

产业化价值:“无涂层”设计是核心突破。它从根本上解决了传统涂层织物存在的透气性下降、涂层易脱落、耐久性差、生产工艺复杂等一系列产业化难题,同时避免了使用有毒化学涂料,更符合环保要求。

图1:RCSF的仿生设计与可扩展制备路线

(a)示意图展示纤维的仿生设计原理,灵感来源于人体皮肤的多层结构(表皮、真皮和皮下组织)及其多模式光学调控机制(反射、散射与红外发射)。

(b)RCSF的制备路线图:包括溶液设计、湿法纺丝及结构-功能协同过程。

02

绿色复合材料体系:纤维素与SiO₂的完美结合

该研究构建了一个全绿色、生物基的材料体系。

主体材料:再生纤维素,来源于可再生木材,具有生物可降解、生物相容性好、原料来源广泛的优点。

功能填料:SiO₂(二氧化硅)纳米颗粒,化学性质稳定、无毒、成本低廉。

结合方式:通过XPS、FTIR等分析证实,纤维素与SiO₂纳米颗粒之间形成了牢固的C-O-Si氢键作用。这种强相互作用不仅保证了纳米颗粒的均匀分散和结构的稳定性,还作为有效的成核位点,将纤维的结晶度从64.34%提升至69.2%,并使其热分解温度从334.7°C提高至340°C,增强了材料的热稳定性和机械性能。

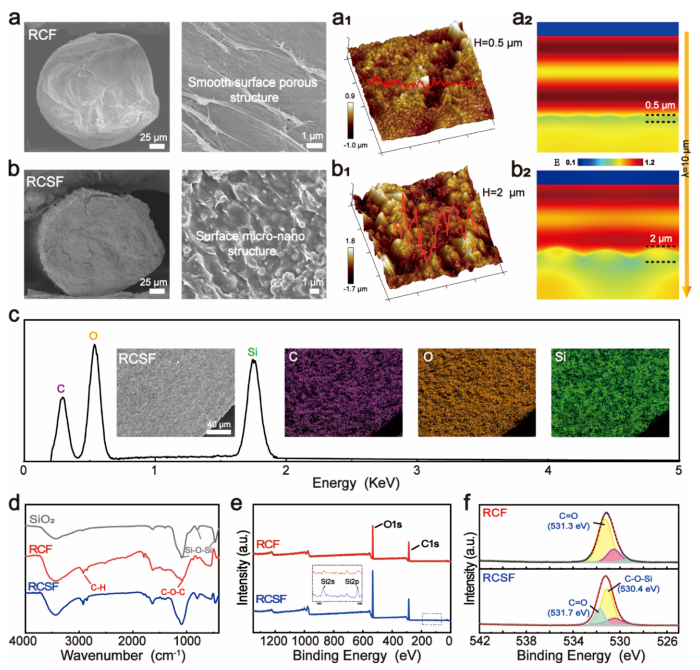

图2:形态与结构表征 (a, b)分别为RCF和RCSF的SEM图像,左图为横截面,右图为高分辨率纵截面。(a₁, b₁)为RCF和RCSF纵截面的AFM图像。(a₂, b₂)为RCF和RCSF纵截面的模拟图像。 (c)RCSF的EDS元素分析图,显示纤维上各元素的分布。 (d)SiO₂纳米颗粒、RCF和RCSF的FTIR光谱。 (e)RCF和RCSF的XPS光谱,包括Si 2p/Si 2s区域的高分辨率扫描。 (f)RCF和RCSF中O 1s谱的变化分析。

该材料体系摆脱了对石油基合成纤维(如PET、PE、PVDF)的依赖,符合全球碳中和与可持续发展战略。所用基础化工原料(如TEOS、NaOH、尿素)成本低、易得,为大规模生产奠定了基础。

03

一步法湿法纺丝:具备规模化生产潜力的简易工艺

该技术的另一大亮点在于其工艺的简洁性与可扩展性。

工艺流程:将含有SiO₂纳米颗粒的纤维素溶液,通过一步湿法纺丝技术,挤压到植酸凝固浴中,经过溶剂交换、冷冻干燥即可形成具有仿生结构的纤维。整个过程连续、一步完成,无需后期的涂层、刻蚀等能源密集型后处理步骤。

规模化验证:研究团队成功演示了连续制备98米长纤维的流程,这充分证明了该工艺与现有工业化纺丝设备的良好兼容性。制备的纤维拉伸强度保持在12.5–20 MPa,与普通再生纤维素纤维(16 MPa)相当,完全满足纺织加工要求。

“一步法”和“连续性” 是降低成本、实现产业化的关键。该工艺路线成熟,能无缝对接现有纺织产业链,极大降低了新技术产业转化的设备门槛和能耗成本。

对于面向终端的纺织品,性能的持久性与穿着的舒适性至关重要。

冷却性:在光学性能与户外实测中,该纤维表现出卓越的冷却效果。随着SiO₂含量的增加,纤维的太阳反射率与红外发射率同步提升,最优样品在0.4–1 μm波段反射率达93.7%,在8–13 μm波段发射率为0.98。在上海地区的实地测试中,该织物在正午强光下比环境温度低6.7°C,净冷却功率超过100 W/m²,显著优于传统纤维素织物及多种现有辐射冷却材料。

图3:光学特性与户外测试性能 (a)RCF与不同配比RCSF的氮气吸附量。 (b)不同配比RCF与RCSF的太阳光谱反射率。 (c)不同配比RCF与RCSF在中红外波段的发射率。 (d)户外冷却性能测试箱的示意图与实物图。 (e)织物与环境实时温度、两者温差及太阳辐照度数据(2024年7月5日,上海)。 (f)RCSFs-50的净冷却功率。 (g)RCF与RCSFs-50的综合性能对比。 (h)RCSFs-50与现有辐射冷却材料在发射率-反射率方面的对比。

舒适性:RCSF纤维形成了层级多孔结构,使其透气性在250 Pa压差下达到950 mm/s,是棉布的1.73倍,是涤纶的9.5倍。其透湿性在6小时内达到1066 g/m²,与优质棉布相当。这意味着用它制成的衣物不仅凉爽,而且干爽透气。

耐久性:经过10次水洗和磨损测试后,SEM显示其表面结构保持完好,太阳光反射率仅轻微下降,户外冷却性能仍保持初始值的97.6%。这表明其冷却功能具有优异的洗涤耐久性,满足了日常穿着的要求。

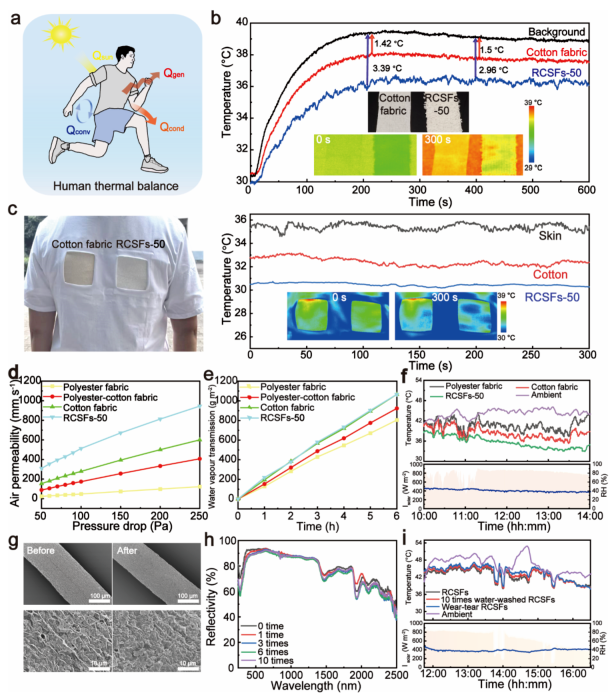

图4:穿着性能测试 (a)人体在户外环境中的散热机制示意图。 (b)商用棉与RCSFs-50在室内辐射冷却效果对比,插图为不同时间点的红外热像图。 (c)户外穿着测试及红外成像显示实时温度变化。 (d)涤纶、涤棉、棉与RCSFs-50的透气性对比。 (e)上述织物的水蒸气透过率测试结果。 (f)RCSFs-50与其他商用织物的实时温度、太阳辐照度及环境温湿度数据(2025年6月19日,上海)。 (g)RCSF-50水洗10次前后的SEM图像。 (h)水洗0、1、3、6、10次后织物反射率的变化。 (i)RCSFs、水洗后及磨损后RCSFs的实时温度、太阳辐照度及环境温湿度数据(2025年6月27日,上海)。

“高性能”与“高舒适性”的平衡解决了辐射冷却纺织品产业化的一大痛点。优异的耐久性保证了产品的使用寿命,提升了市场竞争力。

朱美芳院士团队通过仿生设计、绿色材料与连续化工艺的有机结合,成功开发出一种兼具高效辐射冷却性能、穿戴舒适性与环境友好性的纤维素基复合纤维。

该研究为解决个人热管理中的能耗与舒适性矛盾提供了切实可行的新材料方案,为生物基材料在高附加值纺织品领域的产业化应用树立了典范。

未来,该技术有望在户外运动服装、职业防护服、建筑遮阳、汽车内饰等领域实现广泛应用,推动“绿色冷却”技术的商业化进程。