在智能可穿戴设备快速发展的当下,电子织物作为人机交互的新兴载体,正受到广泛关注。然而,现有的织物显示技术普遍依赖复杂的外部驱动电路和笨重的控制系统,不仅限制了其舒适性和可扩展性,也阻碍了其在日常生活中的广泛应用。

传统方法如将预制光纤缝制进布料,虽能形成静态图案,但难以实现图案重构;而基于电致发光纤维的像素阵列虽具备可重构性,却需高密度布线和复杂的交流驱动系统,严重影响织物的柔韧性与透气性。因此,如何在保持织物本身特性的同时,实现高亮度、可书写、可擦除的大面积显示,成为当前电子织物领域亟待突破的关键难题。

为此,复旦大学彭慧胜院士团队陈培宁研究员、秦佳俊助理教授、王兵杰教授提出了一种全新的“可书写织物显示”技术,成功构建出一种无需外部控制模块的大面积发光织物。该织物通过将平行排列的电致发光(EL)纤维与棉纱织入布料,并利用极性介电材料(如水凝胶或去离子水)作为“电场激活墨水”,实现了高亮度、可擦写、可重构的图案显示。研究显示,该织物在乙腈激活下亮度可达350.2 cd/m²,发光均匀性偏差小于2.1%,并具备优异的机械稳定性和环境适应性。在30次工业洗涤、10万次摩擦循环及7天热循环(4°C至95°C)后,仍保持98.8%的发光强度。此外,该织物还可集成电容传感阵列,实现实时交互,展现出在智能穿戴、艺术展示等领域的广泛应用前景。

相关论文以“Large-Area Writable Textile Display via Parallel-Aligned Electroluminescent Fibers and Field-Activated Dielectric Inks”为题,发表在Advanced Functional Materials 上。

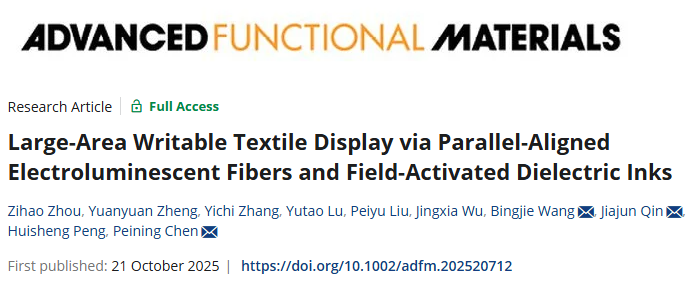

研究团队采用工业织机将银包尼龙导电纤维涂覆钛酸钡/聚氨酯介电层和硫化锌铜(ZnS:Cu)发光层后,制成EL纤维电极,并与棉纱交织成平行电极结构。通过调节经纱密度,可精确控制纤维间距,从而实现不同分辨率的显示效果。在交流电压驱动下,极性介质中的离子在电极表面形成微电容,激活ZnS:Cu磷光体发光。图1展示了该织物的结构示意图及其在实际应用中的效果,包括低/高经纱密度下的发光效果、红绿/蓝绿双色纤维组合的发光图像,以及EL纤维的扫描电镜和光学显微镜截面图,清晰展示了其多层同轴结构。

图1 a) 可书写织物显示用于信息交流的概念图。 b) 显示织物的编织结构及通过手写极性介电溶液点亮织物的过程。 c) EL纤维与棉纱编织结构的示意图及平行电极发光结构的电路连接方式。 d) 平行EL纤维电极浸入极性介质中的工作机制示意图。 e) 低经纱密度下的显示织物照片。 f) 高经纱密度下的显示织物在交流电源驱动下的发光照片。 g) 红绿EL纤维交织的显示织物发光照片。 h) 蓝绿EL纤维交织的显示织物发光照片。 i) EL纤维电极的扫描电镜图像。 j) EL纤维电极的光学显微镜截面图,显示发光层、介电层与内电极结构。

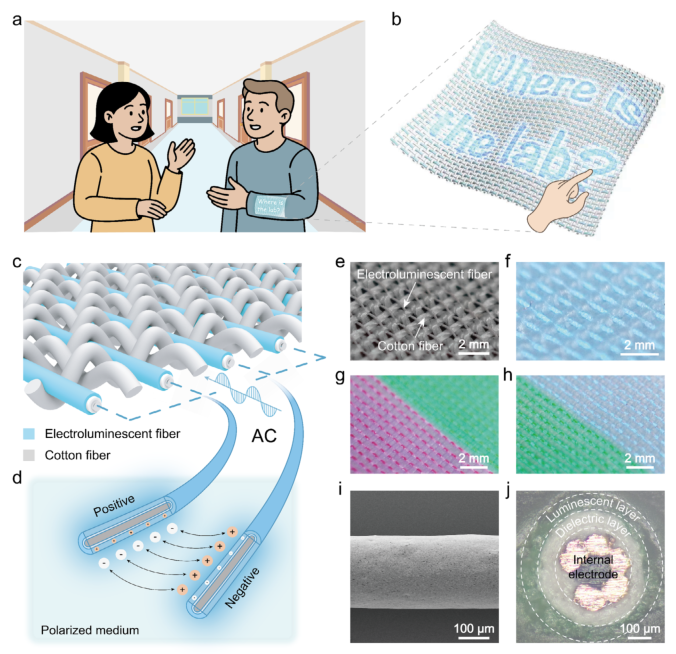

进一步测试中,研究者将EL纤维浸入不同极性溶液中,发现其发光强度随溶液介电常数变化而显著不同。其中,乙腈作为激活介质时发光最强,达到350.2 cd/m²。有限元模拟结果显示,介电常数越高,纤维表面电场强度越大,从而增强发光效果。图2系统展示了EL纤维在不同频率、电压、溶液类型及电极间距下的发光性能,验证了其优异的电致发光一致性和空间均匀性。即便在6米长的纤维上,其亮度偏差也仅为2.1%,显示出极佳的制造一致性和可扩展性。

图2 a) 两根平行EL纤维电极在圆周方向和纵向的示意图。 b) 平行纤维电极与极性液体之间的电容耦合电位差图。 c) 在不同频率(10–50 kHz)下,平行EL纤维的亮度随电压变化图。 d) 在不同极性介质中,平行EL纤维的亮度表现。 e) 在不同电极间距下,平行EL纤维的亮度变化。 f) 平行EL纤维圆周方向的发光强度分布。 g) EL纤维浸入去离子水中的电场分布模拟图。 h) EL纤维浸入甘油中的电场分布模拟图。 i) 电极间距增大时,EL纤维在去离子水中的电场分布模拟图。 j) 平行EL纤维沿长度方向的发光强度分布图。 k) 约6米长平行EL纤维在去离子水池中的亮度分布图,误差条表示三次实验标准差。

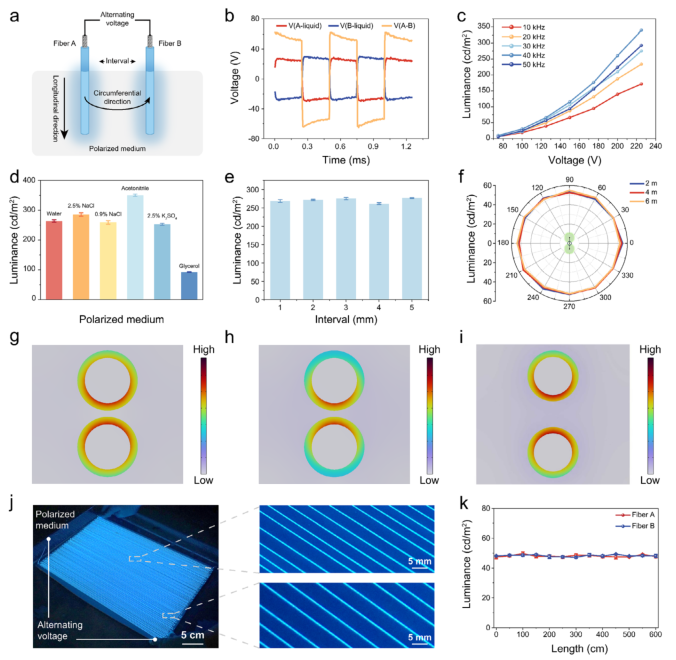

为实现图案化显示,研究者采用紫外光固化水凝胶前驱体溶液,在织物表面形成五角星、圆形等图案。水凝胶不仅具备高透光率(96%)和适中强度(52.3 kPa),还能在交流电场下稳定发光。图3展示了该过程的示意图及实际效果,图案边界清晰,亮度均匀。通过构建15×15像素阵列,研究者进一步验证了该织物在像素级显示中的一致性,亮度偏差小于1%。此外,该织物在经历1000次弯曲、拉伸和按压循环后,发光强度变化小于2%,表现出良好的机械稳定性。

图3 a) 水凝胶覆盖平行电极显示织物的制备过程示意图。 b) 水凝胶图案化显示织物在交流电源驱动下的发光照片,边界清晰。 c) 15×15 EL单元阵列的亮度一致性(单位间差异小于5%)。 d) 水凝胶脱水与再水化10个循环中,织物亮度随时间变化图。 e–g) 225个EL单元在1000次弯曲、拉伸和按压循环后的发光强度统计分布图。

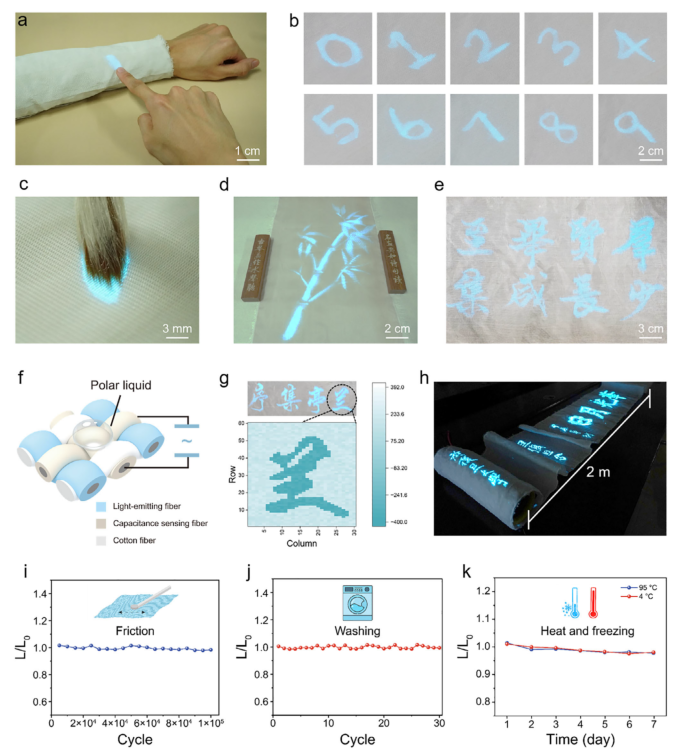

为实现“书写”功能,研究者使用去离子水等挥发性极性溶液作为“墨水”,通过手指或毛笔在织物表面直接书写数字、汉字或绘画图案。图4展示了在智能袖套上书写数字0–9、在200cm×30cm画布上绘制竹子和书法的过程,图案在水分蒸发后可自动消失,实现反复书写。为进一步评估书写精度,团队还在织物中共织电容传感纤维,构建30×60通道的电容检测阵列,实时捕捉书写路径并生成电容热图,与发光图案高度一致,验证了其高空间分辨率和交互能力。该织物在经历10万次摩擦、30次洗涤及7天热循环后,亮度保持率均高于97%,展现出极强的环境适应性和耐用性。

图4 a) 在智能袖套上书写数字“1”的照片。 b) 在智能袖套上书写数字0–9的照片。 c) 在显示织物上用毛笔书写的细节照片。 d) 在显示织物上绘制的竹子图案。 e) 在显示织物上书写的书法作品照片。 f) 电容传感模块在显示织物中的工作原理示意图。 g) 在共面显示织物上书写汉字及其对应电容热图,验证书写精度。 h) 在2米长平行电极显示画布上书写的书法作品照片。 i) 显示织物在10万次摩擦循环后的相对亮度变化。 j) 显示织物在30次洗涤循环后的相对亮度变化。 k) 显示织物在95°C和4°C热循环7天后的相对亮度变化。

综上所述,该研究成功开发出一种基于平行EL纤维结构的可书写织物显示系统,兼具高亮度、高均匀性、可擦写、可扩展和强交互性等优势。其简化的驱动方式、优异的机械稳定性和环境耐受性,使其在智能穿戴、信息交互、艺术展示等领域具有广阔的应用前景。未来,随着传感、驱动和能源系统的进一步集成,该技术有望成为下一代多功能电子织物的核心平台,推动人机交互从“佩戴”走向“穿戴”的新阶段。