在当下,人工智能、神经生物学和传感器等技术的持续进步,为脑机接口技术的发展提供了新的机遇。2025年8月7日,工信部、国家发改委、教育部等七部门联合发布了《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,为脑机接口产业的未来发展描绘了宏伟蓝图。

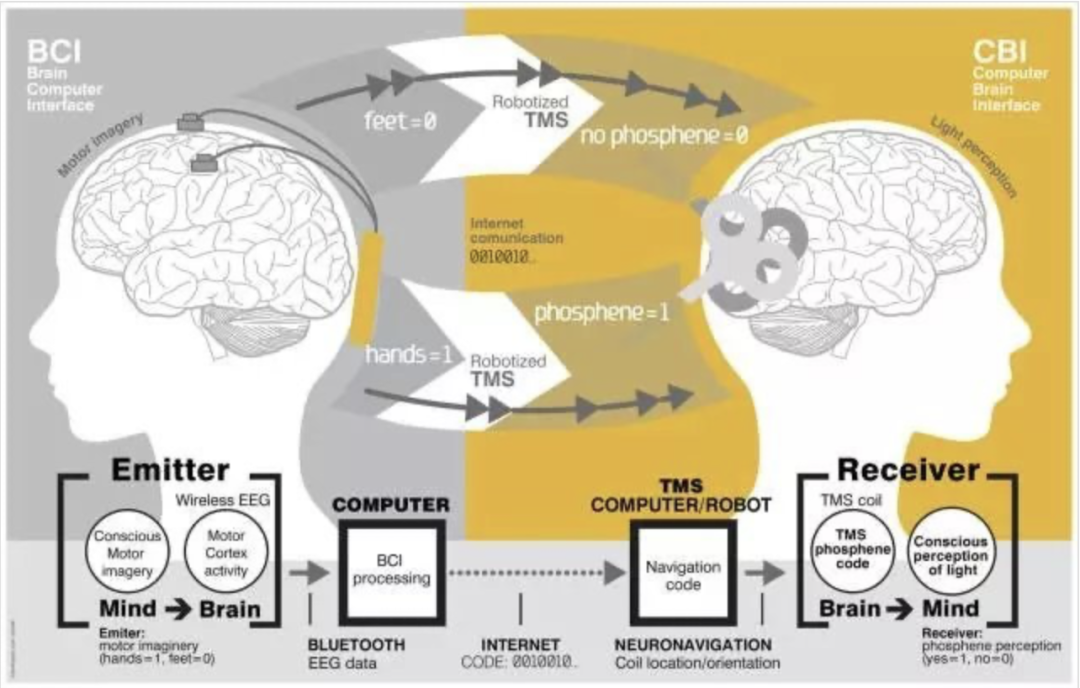

脑机接口(BCI)是一种在大脑与外部设备之间建立直接连接的创新技术。它通过捕捉大脑信号并将其转换为电信号,实现脑与设备的信息交换。这项技术在医疗领域展现出巨大潜力,为许多疾病的治疗带来了新的希望。

01 多样的脑机接口硬件接入方式

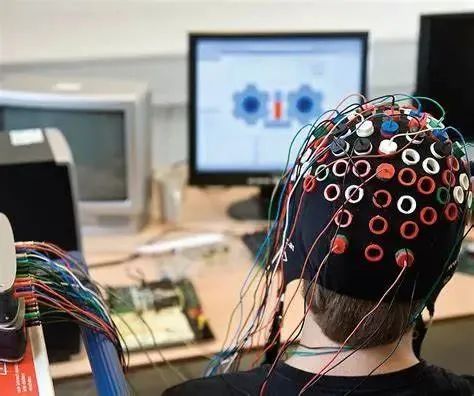

脑机接口系统主要分为侵入式、半侵入式和非侵入式三种。侵入式脑机接口需要通过手术将信号采集装置植入大脑皮层,虽然能获取高质量信号,但经济成本高且安全风险较大,可能引发免疫反应和炎症。半侵入式脑机接口则是将电极植入颅腔内硬膜外,采集信号较弱,但免疫反应和炎症发生率低,安全系数较高。而非侵入式脑机接口无需手术,创伤小且采集简单,电极置于头皮外部,不过信号噪声大,主要用于诊疗康复领域,如入耳式电子器件、智能假肢等。

02 脑机接口在医疗领域的应用

脑机接口技术在医疗应用方面取得了显著进展。一方面,它能够调节大脑的兴奋与抑制状态,为帕金森、癫痫等脑功能性疾病的治疗提供新途径;另一方面,它还具备功能增强作用,不仅可辅助偏瘫患者进行运动康复,还能帮助冥想舒压、提升记忆力,以及改善语言能力等。

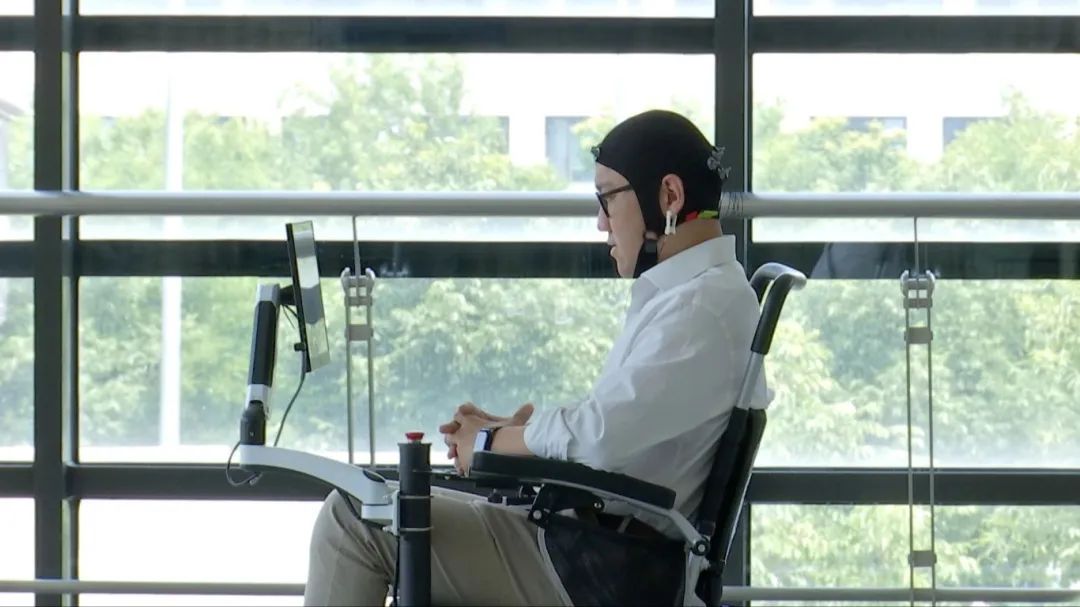

例如,在浙江大学医学院附属第二医院,一位高位截瘫患者通过植入脑中的芯片,通过微小电流让脑细胞与计算机互动,成功驱动机械手臂在白板上写字。2022年北京冬残奥会火炬接力时,残奥会冠军贾红光右手安装的BrainRobotics智能仿生手融合了非侵入式脑机接口技术,可以根据大脑意图进行伸展、抓握,帮助他完成了火炬的交接与传递。

03 纺织纤维材料为技术作支撑

随着科技的发展,脑机接口技术涉及的材料也备受关注。碳材料,包括零维碳材料(如富勒烯和纳米金刚石)、一维碳材料(如碳纳米管)和二维碳材料(如石墨烯),具有生物相容性和无毒性,提供优越的电荷注入能力和高导电性,使高通量电极接口能够提高信号记录质量和刺激效率。

碳纳米框架的轻量化、多孔性、柔韧性、导电性和稳定性使其成为神经组织工程的有用工具,可以增强电极的灵活性。墨尔本大学研究团队曾选择性地将化学改性的含氮超纳米晶金刚石(NUNCD)沉积在碳纤维微电极上,作为传感器用于脑内神经刺激、高质量的神经元信号记录和神经递质检测。

水凝胶作为一种重要的材料,可为多种无机纳米材料提供良好的载体,从而构建性能更加出色的复合材料。它的三维亲水网络结构,对人体组织友好,因其机械性能、生物相容性、离子电导率、结构可设计等特性而被广泛研究和使用。天津大学王伟伟研究团队成功开发出基于弹性体 - 水凝胶集成聚合物的柔性电极,对于脑机接口系统中的脑电图(EEG)信号检测是可行且有效的。

有机电化学晶体管也是一种关键的材料,它兼具优异离子和电子传导特性的半导体材料,离子—电子相互作用使其可作为生物学和电子学之间的交互接口,可以直接感受电化学反应所产生的电子和空穴的浓度变化,从而实现高灵敏度的信号检测。复旦大学彭慧胜-孙雪梅团队结合碳纳米管纤维与不同的活性材料结合在一起,开发了一系列纤维生物传感器,可检测多种化学物质,包括代谢物,离子和蛋白质。

为解决神经电极在植入时容易造成较大创伤的问题,中国科学院上海微系统与信息技术研究所陶虎研究员团队在高适应性蚕丝蛋白神经接口研究方面取得进展。科研团队与上海交通大学医学院附属第六人民医院合作,基于蚕丝蛋白材料开发了一种具有高度组织/器官适配性的植入式生物电子器件。利用蚕丝蛋白材料的超收缩特性与键合工艺实现了器件的水触发可控几何重构,进一步实现了器件与目标组织或器官在几何结构与功能上的匹配。

04 前沿技术与政策的双重驱动

脑机接口技术正吸引全球关注,市场前景广阔。据前瞻产业研究院预测,2025年至2029年全球脑机接口市场年复合增长率将达25.22%,2029年有望达到76.3亿美元。2024年我国脑机接口市场规模达32亿元,预计2025年将突破38亿元,2027年将超55亿元,年均增长率约20%。2024年至2028年中国脑机接口市场规模预计在2028年达到61.4亿元,年复合增长率为17.7%。 技术方面,脑机接口在医疗领域成果显著,如神经疾病诊断、康复治疗等场景不断拓展。非侵入式技术因安全便捷占据市场主导,侵入式技术则凭借精准高效在难治性脑部疾病治疗中发挥潜力。

政策支持为产业发展注入强劲动力。我国七部门联合印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》,明确发展目标与重点任务,为脑机接口产业的发展提供了清晰指引。 技术的持续突破与政策的有力支持,共同推动脑机接口产业迈向新高度,未来将在医疗健康、消费、工业、教育等领域释放更大潜力,助力人类健康和智能生活变革。